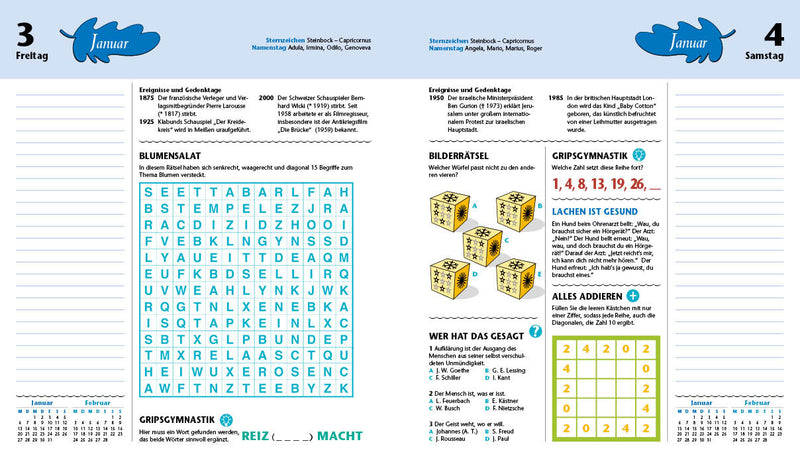

Wie kommt der Esel auf die Brücke?

Eine Eselsbrücke hilft, wenn wir uns etwas nur schwer merken können. Wissen Sie, woher diese und andere Redewendungen kommen?

©

Wenn man jemandem einen Bärendienst erwiesen hat, hat man...

- ihm einen Gefallen getan

- mehr geschadet als genutzt

- eine schwere körperliche Arbeit abgenommen

Lösung: Gut gemeint – schlecht gemacht: Manchmal hilft die beste Absicht nicht und man fügt demjenigen, dem man eigentlich dienen wollte, sogar Schaden zu. So geschehen in "Der Bär und der Gartenliebhaber" des französischen Schriftstellers Jean de La Fontaine, auf den die Redewendung zurückgeht. In der Tierfabel lässt sich eine lästige Fliege auf der Nasenspitze des Gärtners nieder. Der Bär, der seinem Herrn immer treue Dienste leistet, zerschmettert das Insekt mit einem Stein. Die Fliege stirbt, der Gärtner aber auch.

Woher rührt die Bezeichnung Katzentisch für einen kleinen, abseits stehenden Tisch?

- Von der Katzeneigenheit, sich in eine Ecke zurückzuziehen.

- Von ursprünglich Katentisch (Tisch in einer Hütte).

- Es handelt sich um eine scherzhafte Bezeichnung für den Fußboden.

Lösung: Im 17. Jahrhundert nannte man den Fußboden scherzhaft Katzentisch. Daraus entwickelte sich die Bezeichnung für einen kleinen, abseits stehenden Tisch, an dem weniger wichtige Gäste oder Kinder Platz nehmen mussten.

Wer aus seinem Herzen keine Mördergrube macht, spricht offen aus, was er denkt. Die Redensart geht zurück auf...

- die Bibel

- Schillers Drama Die Räuber.

- Goethes Götz von Berlichingen.

Lösung: Die Redensart ist eine freie Verwendung der lutherschen Übersetzung von Matthäus 21,13 im Neuen Testament. "Mein Haus soll ein Bethaus heißen: ihr aber macht eine Mördergrube daraus", heißt es dort. Mit Mördergrube ist ein Schlupfwinkel unter der Erde gemeint, in dem sich Räuber und Mörder verstecken. Der Begriff "Herz" steht bildhaft für den Tempel Gottes.

Warum sagt man bei Heiserkeit und Räusperzwang, man hätte einen Frosch im Hals?

- Weil man dann nicht richtig sprechen kann und Gefahr läuft, wie ein Frosch zu quaken.

- Die Redewendung leitet sich von einem medizinischen Fachbegriff ab.

- Sie geht zurück auf eine Szene in dem russischen Märchen Die Froschprinzessin.

Lösung: Der sprichwörtliche "Frosch im Hals" hat einen Namensvetter in unserem Mund. Ranula, lateinisch für "kleiner Frosch", ist eine Zyste, die unter der Zunge wachsen kann. Schwillt sie an, behindert die sogenannte Froschgeschwulst das Schlucken und Sprechen.

Eine Eselsbrücke hilft, wenn wir uns etwas nicht merken können. Worauf geht die Redensart zurück?

- Im Mittelalter waren Brücken gerade einmal so breit, dass ein Esel durchpasste.

- Esel gehen nicht durch Wasser.

- Die Tiere gelten gemeinhin als wenig intelligent.

Lösung: Esel durchwaten keine Wasserläufe, da sie durch die spiegelnde Wasseroberfläche nicht erkennen können, wie tief ein Bach oder Fluss ist. Daher baute man ihnen kleine Brücken. In Österreich versteht man unter der Eselsbrücke den Lehrsatz des Pythagoras.

Was versteht man unter "verballhornen"?

- Verschlimmbessern

- Richtigstellen

- Ins Gegenteil umkehren

Lösung: Wer Texte oder Äußerungen verballhornt, entstellt diese in der Absicht, sie zu verbessern. Der Ausdruck ist abgeleitet vom Namen des Lübecker Buchdruckers Johann Balhorn. Bei ihm erschien 1586 eine fehlerhaft bearbeitete Ausgabe des örtlichen Rechts. Obwohl die Fehler nicht ihm, sondern wohl Juristen bei der Übertragung des Textes vom Niederdeutschen ins Hochdeutsche unterlaufen waren, muss der Buchdrucker bis heute mit seinem Namen dafür herhalten.

Setzt man einen Plan nicht um, weil einem nicht wohl bei der Sache ist, heißt es redensartlich, man hätte kalte Füße bekommen. Wer hat diese Redewendung geprägt?

- Schiffsbauer

- Schuhmacher

- Glücksspieler

Lösung: Die Redensart kommt aus der Welt des Glücksspiels. Da das Kartenspiel um Geld früher verboten war, zogen sich die Spieler in düstere Keller zurück. Dort war es meist auch ziemlich kalt. Hatte einer der Zocker schlechte Karten und wollte aus dem Spiel aussteigen, sagte er: "Ich habe kalte Füße und gehe mich aufwärmen."

Was ist gemeint, wenn eine Sache ausgeht wie das Hornberger Schießen?

- Sie bringt große Verluste.

- Sie endet kläglich.

- Sie findet ein jähes Ende.

Lösung: Das Hornberger Schießen war ein Fehlschlag, eine Peinlichkeit über die alle lachten. Um den genauen Verlauf ranken sich allerdings mehrere Sagen. Die Stadt Hornberg im Schwarzwald beschreibt das Geschehen wie folgt: Als sich einst der Herzog von Württemberg in dem Städtchen zu Besuch anmeldete, wollte man den hohen Gast mit Böller- und Kanonendonner empfangen. Der Wächter auf dem Schloss turm sollte durch ein Hornsignal verkünden, wann der Herzog sich mit seinem Gefolge der Stadt näherte.

Nach langem Warten kam das vereinbarte Zeichen, und es begann ein langes, lautstarkes Freudenschießen, bis das ganze Pulver alle war. Als der Tross näher kam, stellte sich dummerweise heraus, dass es sich nicht um den herzoglichen Gast, sondern um einen einfachen Hirten mit seiner Rinderherde handelte. Als der Herzog dann letztendlich eintraf, konnten die Hornberger ihm nur aus vollen Kehlen "Piff-Paff" entgegenrufen.