Trinkgeld: Wer gibt wie viel?

Die Höhe des Trinkgelds ist von Land zu Land verschieden.

©

Kürzlich war ich in Quebec zu einer Hochzeit auf dem Land eingeladen. Die Gäste wurden mit einer Limousine samt Chauffeur für die 90-minütige Fahrt in die Berge vom Hotel abgeholt. War das aufregend! Ich fühlte mich reich. Da ich es aber nicht bin, hatte ich keine Ahnung, was so eine Fahrt kostet. Als mich der Chauffeur um Mitternacht wieder abholte, zerbrach ich mir die ganze Rückfahrt über den Kopf, wie viel Trinkgeld ich geben sollte. Nervös inspizierte ich meinen Geldbeutel und stellte fest, dass ich nur einen 100-Dollar-Schein hatte – meine eiserne Reserve. O je! Ich konnte dem Fahrer doch nicht nur zwei Stückchen Schokolade von der Hochzeit anbieten. Gab ich nun ein spektakulär hohes Trinkgeld oder ein spektakulär niedriges? Selbstverständlich entschied ich mich für das hohe. Als ich aus dem Wagen stieg, reichte ich ihm den 100-Dollar-Schein. Warum ich nicht um Wechselgeld gebeten habe? Ich war angetrunken, und mir kam das gar nicht in den Sinn. Zu meiner Verteidigung möchte ich anführen, dass ich auch nicht gewusst hätte, um wie viel Wechselgeld ich hätte bitten sollen.

Das Trinkgeld-Thema führt seit jeher bei Reisenden in aller Welt häufiger zu Verwirrung.

Von Land zu Land unterscheiden sich die Gepflogenheiten sehr. Eine Freundin aus Rom hat mir einmal erzählt, dass Italiener befremdlich auf ein zu hohes Trinkgeld reagierten. „Das gilt als vulgär“, klärte sie mich auf. „Meine italienischen Freunde haben mich einmal dazu angehalten, weniger Trinkgeld zu geben.“ O, nein! Mein Fahrer war halb Grieche und halb Libanese. Wenn nun Griechen oder Libanesen so ticken wie die Italiener? Dann hätte mein

Mega-Trinkgeld ihn wohl beleidigt. Norweger etwa kommen aus einem Land, in dem hohe Gehälter und geringes Trinkgeld üblich sind. Ihre vergleichsweise knickrigen Trinkgelder könnten in Las Vegas einen Sturm der Entrüstung entfachen. Die für ihre hohen Trinkgelder bekannten Amerikaner wiederum könnten in Tokio auf Unverständnis stoßen, denn in Japan ist guter Service eine Sache der Ehre: „Sie wollen mich doch nicht dafür belohnen, dass ich Ihnen einen Teller Sashimi serviert habe, ohne Sie zu bekleckern?“ Bei diesem Thema ist nichts logisch.

Soweit wir wissen, beginnt die Geschichte des Trinkgelds in Großbritannien zu Zeiten der Tudors. Wenn Aristokraten den Landsitz des anderen besuchten, steckten sie der Dienerschaft ein wenig Geld dafür zu, damit diese ihnen beim Anlegen der Halskrause behilflich war. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich die Tradition willkürlich entwickelt. Im Journal of Economic Psychology wurde eine Studie der Cornell University, USA, aus dem Jahr 2016 veröffentlicht. Diese zeigte, dass Menschen Mitarbeitern eines Lieferdienstes doppelt so häufig Trinkgeld geben wie einem Mitarbeiter im Laden und doppelt so häufig Restaurantpersonal wie Mitarbeitern eines Schnellimbisses. Woran kann das liegen? Die eine Person bekommt vom Arbeitgeber Geld dafür, dass sie etwas liefert, die andere dafür, dass sie etwas verkauft. Dass man einer Person etwas zusteckt und einer anderen nicht, ergibt nur dann Sinn, wenn man die Gepflogenheiten des Landes kennt.

Europaweit geht es beim Thema Trinkgelder kunterbunt zu

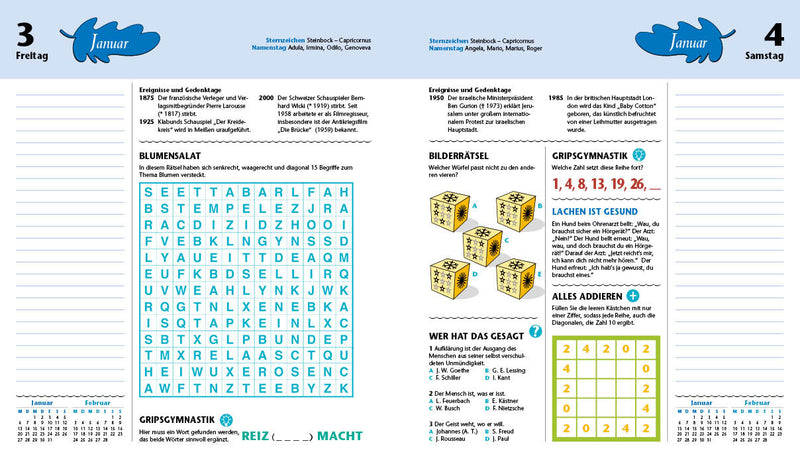

Eine Untersuchung in sieben europäischen Ländern ergab 2020, dass die Deutschen und die Schweden im Restaurant wahrscheinlicher Trinkgeld geben als die Spanier oder Schweizer. Nur 40 Prozent der Franzosen geben Trinkgeld, und bei den Norwegern lassen weniger als 15 Prozent Geld auf dem Tisch liegen. Was die Höhe des Trinkgelds angeht, so ist es in Frankreich und Norwegen am niedrigsten (weniger als 2 Prozent des Rechnungsbetrags) und am höchsten in Deutschland (7,5 Prozent) und Schweden (9 Prozent). Stefan Gössling, Hauptautor der Studie, die von der schwedischen Universität Lund durchgeführt wurde, sagt: „Aus Sicht von Servicemitarbeitern ist die erstrebenswerteste Trinkgeld- Kultur vermutlich die deutsche. Der Mindestlohn dort ist hoch, es wird Trinkgeld gegeben, der prozentuale Anteil ist hoch und Trinkgeld wird meistens bar gezahlt.“ Am ungünstigsten sei die Situation für Servicemitarbeiter in Spanien: „Geringer Mindestlohn und kaum Trinkgeld.“

Ganz anders ist es in den USA: Für sehr guten Service wird dort mittlerweile ein Trinkgeld von bis zu 25 Prozent erwartet, in Kanada sind 15 bis 20 Prozent üblich. Warum? Die Restaurants lassen die Kunden das niedrige Lohnniveau ausgleichen. Dabei ist es doch die Aufgabe der Gastronomen, ihre Mitarbeiter so zu bezahlen, dass sie genug verdienen, um ihre Miete bezahlen zu können. In Thailand oder Vietnam oder auch in Australien erwartet niemand ein Trinkgeld, außer vielleicht ein „Behalten Sie den Rest“. In Taiwan und Hongkong schlagen die meisten Restaurants von vornherein 10 Prozent Trinkgeld auf. „Obwohl die Servicekraft das ankündigt, ist es seltsam“, erzählte mir eine Freundin, die dort Urlaub machte. „Soll man etwas drauflegen, wenn der Service wirklich gut war? Und was macht man, wenn der Service schlecht war?“

Wir reden jetzt nur über Bargeld. Werden wir schon bald Trinkgeld per Bitcoin geben? Ich verstehe das Konzept der Kryptowährungen nicht und genauso wenig, wie Trinkgeld-Apps funktionieren, die seit einiger Zeit wie Pilze aus dem Boden schießen. Wer weiß, vielleicht ging es den Menschen damals auch so, als sie aufhörten, Tauschhandel mit Muscheln, Waffen und Säcken voller Reis zu treiben und auf das neue Zahlungsmittel „Geld“ umstiegen. Das waren noch Zeiten – ohne Trinkgeld.