Gewusst? Schrebergärten waren ursprünglich "Armengärten"

Wenige wissen, dass Schrebergärten ursprünglich gar keine Kleingärten waren. Die Gärten sind nach dem Arzt Daniel Schreber benannt.

©

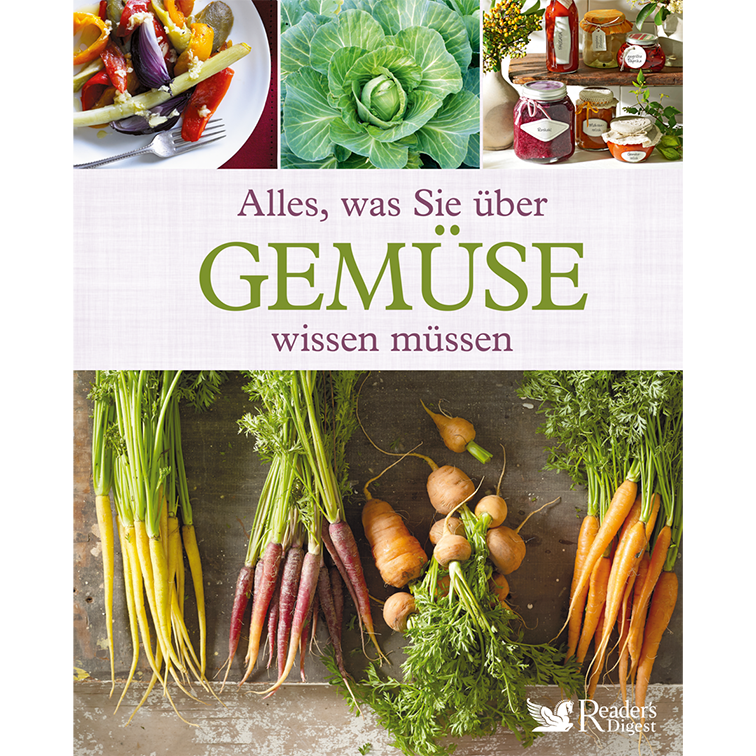

Eigene Erdbeeren, Erbsen oder Kohl: Millionen Menschen versuchen sich an Wochenenden im Grünen. Mehr als 900.000 Kleingärten gibt es allein hierzulande. Man findet sie heute auf der ganzen Welt, doch ihre Wurzeln liegen in Deutschland und hängen zusammen mit den negativen Begleiterscheinungen der industriellen Revolution. Als es zu Beginn des 19. Jahrhunderts viele Menschen vom Land in die Städte zog, wuchs mit der Bevölkerung auch die Armut. Erwachsene und Kinder lebten und arbeiteten unter widrigen Bedingungen und litten häufig an Mangelernährung. So entstanden zur besseren Versorgung in den Städten die ersten Armengärten, darunter Laubenkolonien des Roten Kreuzes, Arbeiter- oder Eisenbahnergärten.

Mitte des 19. Jahrhunderts gab der Leipziger Orthopäde Daniel Gottlob Moritz Schreber den Impuls, Grünflächen für Bewegungstherapien an der frischen Luft zu nutzen. 1864, drei Jahre nach Schrebers Tod, legte sein Schwiegersohn und Schuldirektor Ernst Innocenz Hauschild eine Spielwiese für Kinder in Leipzig an. Er nannte sie zu Ehren seines Schwiegervaters „Schreberplatz“. Richtige Kleingartenanlagen machte daraus aber erst der Lehrer Heinrich Karl Gesell. Er ließ Kinder zu bewegungstherapeutischen Zwecken Beete anlegen, die schließlich von den Eltern übernommen wurden.

Heute sind die meisten Kleingärten in Vereinen organisiert, die auf eine einheitliche und gepflegte Erscheinung achten. Pächter rücken zum

Arbeitseinsatz an und genießen daanach mit ihren Familien die Ruhe dort. Für viele junge, gestresste Städter sind die Gärten zu Oasen der Entspannung geworden. Die Alten beäugen den Müßiggang der nächsten Generation manchmal kritisch, doch wie die Geschichte zeigt: Die Gärten waren stets im Wandel.